mercoledì 5 marzo 2025

martedì 4 marzo 2025

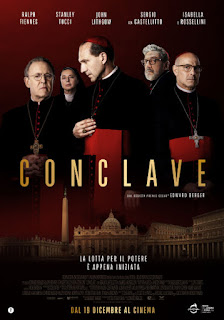

Conclave

lunedì 17 febbraio 2025

Giurato Numero 2

1) perché esplora temi complessi tipicamente eastwoodiani quali la colpa, la verità e la giustizia, attraverso la storia di Justin Kemp, un giurato che quando inizia il processo scopre di avere legami personali con il crimine su cui è chiamato a votare. Giurato Numero 2, in modo raffinato e machiavellico, solleva una serie di interrogativi sulla moralità e sull’etica di alcune scelte individuali che in situazioni estreme potrebbero essere prese da ciascuno di noi;

|

martedì 24 dicembre 2024

Tetris

5 buoni motivi per cui Tetris è un film in cui ogni mattoncino si incastra alla perfezione:

2) perché la colonna sonora a 8 bit è un brillante omaggio alla cultura dei videogiochi anni Ottanta: in bilico tra nostalgia e modernità, la musica composta da Lorne Balfe utilizza sonorità chiptune e sintetizzatori retrò, evocando immediatamente l'estetica del gioco originale e immergendo lo spettatore nell'atmosfera dell'epoca. Punto di forza è la reinterpretazione del classico tema Korobeiniki, rielaborato con energici arrangiamenti elettronici che amplificano la tensione e il dinamismo delle scene chiave. Le musiche non si limitano a richiamare il passato ma, grazie alla coerenza stilistica e al legame con l'identità visiva del film, diventano una parte essenziale dell'esperienza integrandosi alla perfezione con il ritmo serrato della narrazione e accentuando i tanti momenti di suspense;

3) perché i personaggi sono un mix riuscito di eroi carismatici

e crudeli antagonisti, ognuno con una chiara funzione narrativa e un legame

con il contesto storico-politico del racconto. Henk Rogers (interpretato con

grande energia da Taron Egerton) è il cuore pulsante della storia: imprenditore

visionario e intraprendente, riesce a conquistare tutti grazie alla sua empatia

e alla capacità di affrontare anche le sfide impossibili. Il suo rapporto con

Alexey Pajitnov, il creatore del gioco, aggiunge profondità emotiva alla trama,

mostrando un’alleanza sincera e un legame basato sul rispetto reciproco e sulla

comune passione per la programmazione. Sul fronte opposto, gli antagonisti –

tra cui spiccano funzionari sovietici e spietati uomini d'affari occidentali –

sono ben caratterizzati, rappresentando l’avidità e l’opportunismo di un’epoca

segnata dalla Guerra Fredda: pur essendo talvolta rappresentati in modo stereotipato,

i “cattivi” svolgono un ruolo cruciale nell’aumentare la tensione e nel creare

un netto contrasto con i “buoni”;

4) perché le ambientazioni sono uno degli aspetti più affascinanti della pellicola: la ricostruzione degli anni Ottanta, sia degli Stati Uniti che dell’Unione Sovietica, è realistica e immersiva, con dettagli che catturano l’estetica e l’atmosfera di quel periodo. I contrasti visivi tra i luoghi riflettono efficacemente le tensioni della Guerra Fredda: i vivaci uffici delle aziende occidentali brillano di colori accesi e ottimismo capitalista, mentre le cupe e austere architetture sovietiche comunicano rigidità e oppressione. Mosca, in particolare, è rappresentata con una palpabile sensazione di claustrofobia e sorveglianza che accentua la tensione drammatica. Le sequenze che mescolano ambientazioni reali con elementi visivi ispirati al design pixel art di Tetris (scelta audace ma riuscita), aggiungono un tocco stilistico unico creando un connubio tra realtà storica e omaggio al mondo dei videogiochi;

5) perché la filosofia di Tetris di Jon S. Baird riflette in modo sorprendente lo spirito del gioco che celebra: alla base del racconto c’è l’idea di costruire qualcosa di significativo superando ostacoli complessi proprio come nel videogame dove ogni pezzo deve trovare il suo posto per creare ordine dal caos. In un mondo diviso da barriere ideologiche, la determinazione di Henk Rogers e Alexey Pajitnov nel lottare contro potenti interessi politici ed economici, rispecchia il concetto del giocatore di Tetris che non si arrende mai, anche di fronte a livelli apparentemente insuperabili. Tetris non è solo una storia di diritti legali e conquiste tecnologiche, ma un’esaltazione della perseveranza umana e del potere della creatività, in perfetta armonia con l’essenza stessa del gioco: un gioco semplice ma coinvolgente, capace di trascendere ogni confine geografico e linguistico.

Voto: 3 stelline e mezzo (ovviamente nella scala del Mereghetti dove il massimo è 4)

giovedì 2 novembre 2023

Killers of the Flower Moon

mercoledì 30 agosto 2023

Oppenheimer

5 buoni motivi per cui Nolan con Oppenheimer è arrivato davvero vicino a Kubrick:

2) perché Nolan riesce a scrivere

e magistralmente a dirigere un film su Oppenheimer uomo e scienziato, che diventa

un film sulla Storia anche grazie a una fotografia la cui importanza è simile a quella di Barry Lindon: lo

fa per merito di una serie di scelte stilistiche che, passando senza sosta dal colore al bianco e nero, intrecciano da un punto di vista cromatico l’ottimismo

intrinseco nel lavoro di Oppenheimer con la freddezza e l’asetticità della guerra

e della politica;

3) perché richiamando alla memoria le implicazioni filosofiche presenti nelle maglie narrative de Il dottor Stranamore, Nolan trasforma un film storico ed epico incentrato sulla bomba atomica e sulla seconda guerra mondiale in un vero e proprio thriller esistenziale dove Oppenheimer diventa un novello Prometeo tormentato dal suo genio: “Ora sono diventato Morte, il distruttore di mondi” recita, infatti, lo scienziato citando il testo sacro indù del Bhagavad Gita dopo il primo test nucleare nel luglio del 1945, ben sapendo che – anche a causa sua – da lì in avanti il mondo non sarebbe più stato lo stesso. Per tutto il film (e per tutta la vita) Oppenheimer sembra restare schiacciato dal senso di colpa di aver “solo fatto il suo dovere” di fisico senza riuscire a perdonarsi l’aver indagato il miracolo dell’atomo;

4) perché anche se Oppenheimer è un film prettamente visivo, Nolan ha chiesto a Ludwig Goransson, già suo collaboratore in TENET, delle musiche che oltre a creare una forte tensione emotiva, ben si adattassero al crescendo di preoccupazioni morali di Oppenheimer: ne esce una colonna sonora fatta di archi e violini talmente ossessivi che, al pari della Nona Sinfonia di Beethoven in Arancia Meccanica costantemente e visceralmente legata alle azioni del drugo Alex, per lunghi tratti addirittura oscura i dialoghi sullo schermo come fosse il suono di un’esplosione atomica che tutto azzera;

5) perché Nolan, grazie a una sceneggiatura che scorre via fluida per tre ore (al contrario di quanto era avvenuto in TENET), mette in piedi un’architettura in grado di raccontare i vari momenti della vita di Oppenheimer attorcigliandoli su tre diversi piani temporali: saltando avanti e indietro nel tempo e spaziando tra punti di vista soggettivi e oggettivi, Nolan sospende ogni giudizio morale su Oppenheimer limitandosi a evidenziare la complessità dell’essere diventato “il padre della bomba atomica” e le contraddizioni di un uomo chiamato a far i conti con la morte. Esattamente come il soldato Joker di Full Metal Jacket (l’indimenticato Matthew Modine tra l’altro presente anche in Oppenheimer seppur in un ruolo minore) che sull’elmetto, a fianco il simbolo della pace, aveva la scritta Born to kill a rappresentare la schizofrenia della guerra.Voto: 4 stelline (ovviamente

nella scala del Mereghetti dove il massimo è 4)

.webp)